近日,麻豆app

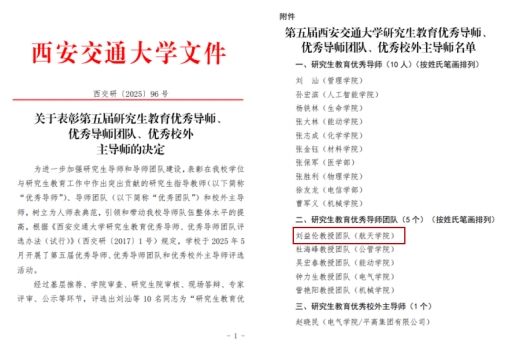

第五届研究生教育优秀导师、优秀导师团队、优秀校外主导师评选结果揭晓,麻豆app

刘益伦教授领衔负责的交叉力学团队荣获2025年麻豆app

“优秀导师团队”(全校唯5)。

习近平总书记指出,“教育是强国建设、民族复兴之基”“要实施教育家精神铸魂强师行动,加强师德师风建设,提高教师培养培训质量,培养造就新时代高水平教师队伍”。麻豆app

交叉力学团队以“精神传承为根基、交叉平台为枢纽、前沿创新为引擎”,构建“引育并重”的发展理念,打造一支学术传承有序、学科背景多元、创新思维活跃的新一代研究生导师队伍,聚焦航天航空、高端装备、生命健康等领域多学科交叉问题,深入领会并积极探索教育、科技、人才“三位一体”协同发展,历经十余年建设发展,形成了包括杰青2人、国家级青年人才3人、校青拔、青秀人才5人的多学科交叉队伍。

凝心聚力,文化生态创新争先

注重团队价值引领和文化基因灌注是交叉力学团队的立身之本和成事之基。成立以来,团队坚持以“西迁精神铸魂、党建引擎聚力”为核心,构建起“精神传承-科研攻坚-人才反哺”的双螺旋文化生态。继承和发扬朱城、唐照千等前辈扎根西部、服务国家的奋斗史与先进事迹,将“听党指挥跟党走”的红色基因融入科研实践,形成“基础研究顶天、应用创新立地”的学术价值观与创新争先的团队文化。团队构建“有组织科研+自由探索”相结合的科研生态,着重强调个人兴趣和科研公关相统一的管理机制。教师科研层面,以交叉学科平台为枢纽,通过PI负责制与项目群联动,形成个人学术优势与有组织科研的协同效应,通过原创基础研究助力重大需求问题公关;学生培养层面,推行“轮转筑基-靶向培育”体系,依托跨学科轮训、个性化导师组配置及兴趣导向培养体系,形成“自由探索孕育原创,有组织攻关突破瓶颈”的良性循环。

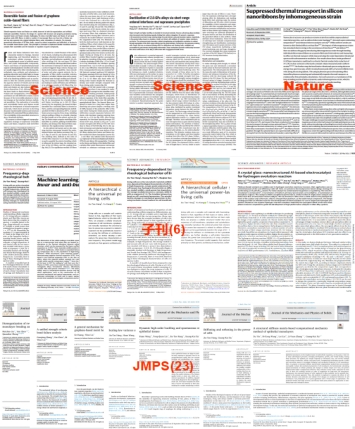

攻坚克难,科研成果累累显著

胸怀“国之大者”、锚定解决“卡脖子问题”是交叉力学团队一直以来的目标航向和行为准线。团队聚焦空天高性能复合材料多维度变形和响应、生命体重大疾病时空演化过程中的力学难题,提出了基于多尺度力学分析与人工智能的材料设计和疾病精准评估新范式。发展了微结构敏感强度和挠曲声子热输运理论,实现了2.6 GPa强韧性合金、强韧化及智能化氧化石墨烯纤维。此外,建立了考虑细胞和组织结构的多级结构理论,阐明了细胞幂律粘弹性行为的形成及调节机制,创新性地提出了疾病精准评估的新力学新指标。研究成果发表于Science(2篇)、Nature等一系列国际知名期刊,被基金委基金要闻、科学网、Physics World等广泛报道。近五年承担国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划、国家自然基金杰出青年基金、国家自然科学基金优秀青年基金、陕西省杰出青年科学基金等。积极推进产学研融合,主持建立了“西安交大-成兴国投无序新材料实验室”以及“成兴国投—西安交大医疗器械力学交叉与健康诊断中心”两个千万元级校企研究院,推动科研成果产业化。团队获陕西省三秦创新团队、麻豆app

医工交叉创新团队、麻豆app

师德建设示范团队等。团队通过科研反哺教学、转化带动实践,培养了一批有本领、有担当的青年科技工作者。

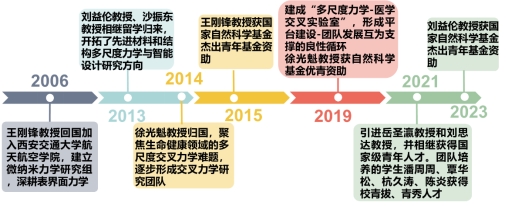

艰苦创业,平台-团队递进发展

锚定高端人才递进式贯通和平台支撑体系建设是交叉力学团队实现可持续发展的不竭动力和重点所在。2006年,王刚锋教授回国加入麻豆app

,发展了微纳米力学研究方向,深耕表界面力学,并于2015年获国家杰出青年基金资助。2013年,刘益伦教授、沙振东教授相继留学归来,开拓了先进材料和结构多尺度力学与智能设计研究方向。2014年,徐光魁教授从德国马普所留学归国,聚焦生命健康领域的多尺度交叉力学难题,开展一系列交叉力学与生物力学研究。团队成员以学术兴趣为纽带,通过有组织科研和项目牵引,逐步形成了交叉力学研究团队。2019年在中国西部创新港建立“多尺度力学-医学交叉实验室”,强化平台支撑作用,强调个人兴趣和科研公关相统一,形成了“有组织科研+自由探索”相结合的科研生态。得益于平台和团队支撑,团队成员进入发展快车道,刘益伦教授2018年获万人计划青年拔尖人才,2023年获基金委杰出青年基金资助,徐光魁教授2021年获基金委优秀青年基金资助,沙振东教授连续五年入选世界排名前2%科学家排行榜(2019-2023)。秉承“引育并重”的建设理念,形成了平台建设-团队发展互为支撑的良性循环,2021年和2022年分别引进岳圣瀛教授和刘思达教授,相继获得国家级青年人才。团队培养的学生潘周周、覃华松、陈炎获得校青拔、青秀人才称号。交叉力学研究团队以“精神传承为根基、交叉平台为枢纽、前沿创新为引擎”,逐步形成了学术传承有序、学科背景多元、创新思维活跃的新一代研究生导师队伍。

整合驱动,学科交叉助力原创基础研究

“专一不单一”、多维多向交叉、打造优良科研生态是促进交叉力学团队原始创新的“关键一招”和有力保障。团队将先进的力学、材料科学、人工智能等前沿科技深度融合于医疗诊断、精准治疗及健康管理之中,力求开发出更加精准、高效、人性化的医疗解决方案。通过跨学科的合作与创新,能够不断突破医疗技术的瓶颈,为人类的健康福祉贡献智慧与力量。在微纳米力学与接触摩擦方面,团队发展了一个分析纳米器件弹性行为的“Wang-Feng model”,已成为该领域的主要模型之一,系统研究了表面效应对断裂、接触和弹性波散射的影响,发展了一个新的粗糙表面接触模型,用于预测压力和真实接触面积的关系,相较于已有模型更加简单准确。在非晶合金结构增韧设计方面,揭示了非晶合金的循环变形与疲劳破环机理,深入开展了高熵合金反应动力学研究,推动了无序合金材料的理论研究及实际应用。在医工交叉领域,团队凝聚力学与临床医学的顶尖力量,与交大二附院共建医工交叉创新团队,以“力学驱动医学革新”为使命,聚焦生命健康领域的多尺度交叉力学难题,首次揭示了细胞与组织普遍的粘弹性标度律响应机理,创新性地提出了病变进程精准评估的力学新指标,将力学、智能材料、人工智能等前沿技术与医疗实践深度耦合,构建了“力学理论-实践-临床”交叉创新体系。团队紧密围绕国际科技前沿与人民生命健康,在力学与智能材料、医学等交叉领域取得系列突破性进展。近5年,持续在Science、Nature、Nat. Commun.、Sci. Adv.等顶级期刊发表论文400余篇。

兴趣激发,科教融汇培养拔尖创新人才

赋能兴趣牵引内生动力、矢志培养拔尖创新人才是交叉力学团队的创新基因和使命追求。团队积极推进有组织科学研究,以重大科研攻关为育人载体,构建“价值引领、基础强化、创新驱动、个性发展”的人才培养体系。指导培养研究生100余人次,指导的研究生与博士生获国家奖学金、教育部博士研究生学术新人奖等荣誉称号,博士学位论文获省优博3篇,中国力学学会毕业设计A类优秀论文2人,麻豆app

优秀研究生3人,麻豆app

优秀研究生干部4人,培养的学生毕业后赴美国西北大学、波士顿大学、布朗大学、哥伦比亚大学、新加坡国立大学等名校深造,为交叉力学领域培养了一批有本领、有担当的青年科技工作者。其中,博士生察文豪基于晶粒内部与晶界附近的两种有序结构设计,成功制备出具有2.6 GPa抗拉强度和10 %均匀延伸率的超高强韧合金,为兼具超高强度与卓越均匀延伸率的合金设计开辟了新道路,相关成果发表于Science。博士生杭久涛的研究成果发表于Nat. Commun., Sci. Adv.等顶级期刊,获陕西省优秀博士学位论文,目前担任西北工业大学力学与土木建筑学院教授。硕士生傅孝龙在攻读硕士学位期间以第一作者身份发表SCI论文4篇,现已成长为中国核动力研究院高级工程师,参与我国新一代核反应堆的设计研发。